일상을 새롭게 3Renew Posewin 20180323

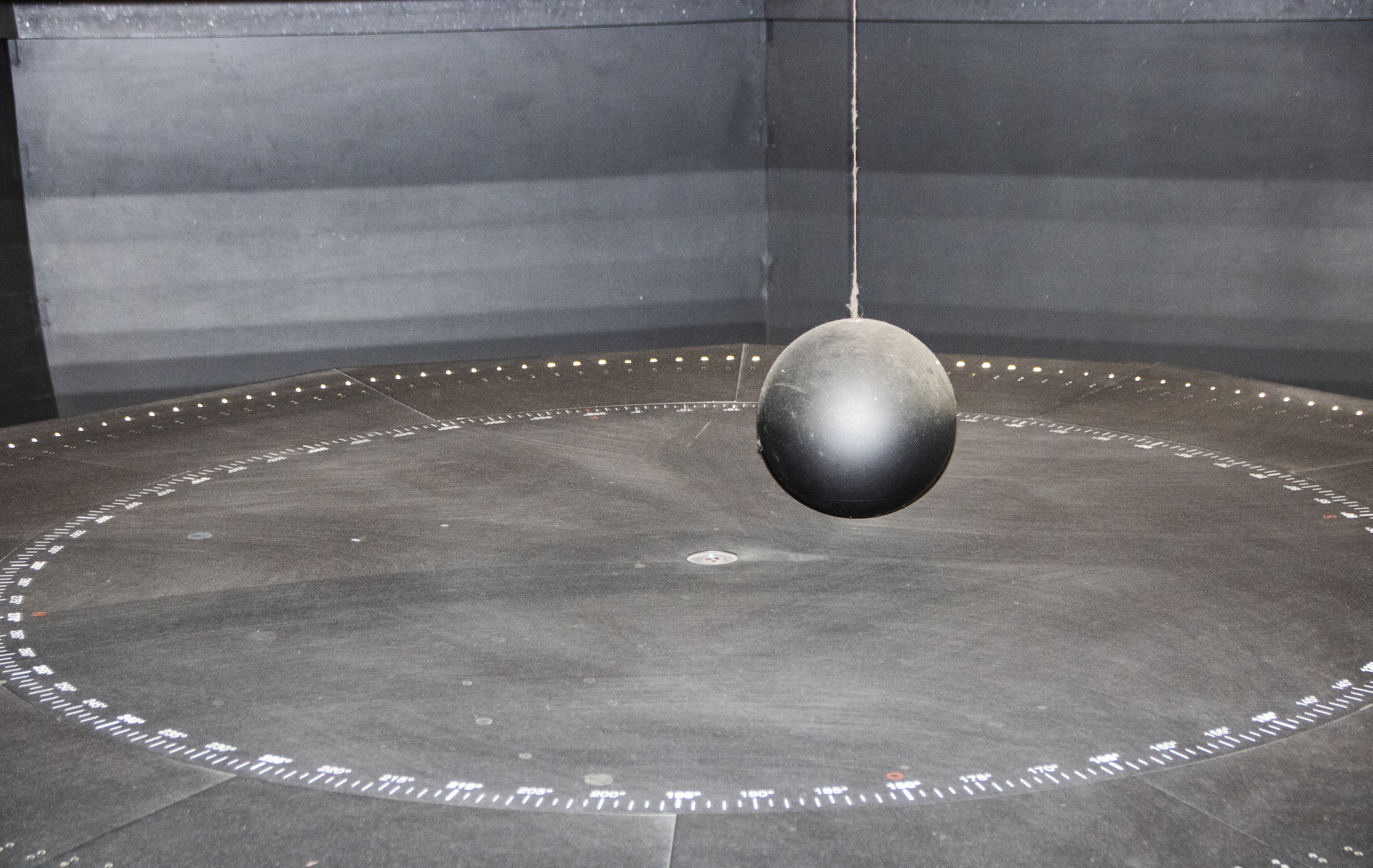

삶이 평균자극화되면 급속하게 매너리즘으로 빠져들고

에너지는 감소되고 정체된다...

대비교차는 에너지를 일깨우고 현실을 바로 인식하게

기회의 문을 열어준다...

이것은 매우 특별하고 구체적인 원리를 말하고 있습니다.

개인과 사회 모두가 평균자극속에 빠져들면 정체되고 매너

리즘화 됩니다.

화를 돋우는 것을 즐기고 그것으로 평균 자극을 회피하기

위한 수단으로 삼으면 삶은 퇴보합니다.

어떤 프로그램은 타인의 부정적인 것을 꺼내고 희화하고

웃으면서 화를 즐기는데 비판보다 비난을 닮았습니다.

사람이 개와 다른점은 사물을 보면서 맹목적으로 짖고 있음을

깨닫는가 여부에 달렸다고 생각합니다.

에너지가 외부로 향해 있을때... 내가 남보다 옳다는 확신이

클수록... 자신의 현실이 답답할수록...평균자극을 고수하기를

원할수록 전두엽은 퇴화하고 편도가 주도권을 쥡니다.

동서양 사람들의 사물 인식론을 보았는데 서양은 세계를 명사화

하여 바라보고 동양은 사물을 동사화하여 바라봅니다.

언어중에서 유독 영어에 명사가 많은 이유가 사물을 인식하는

문화의 영향이 그렇기 때문입니다.

사물을 명사화하여 규정하는 습관을 결과주의라 부르는데 부분

을 전체화하여 세계를 인식하는 오류를 만듭니다.

사물의 명사화가 많을수록 삶은 정체되고 전체를 부분에 맞추려

하는 아집이 생겨납니다.

이런 경향은 인종의 문제가 아니라 우리 의식의 세계를 바라보는

방식에 관한 발견입니다.

의식사용의 명사화 형태에 따라서 개인의 삶과 인맥 관계구조

모든것이 그것의 영향력 아래서 변화하고 있습니다.

명사화가 만드는 삶...

규정하고,

현상을 협소화하여 스트레스 받고,

자기 생각이 그렇다고 느끼면 화가 나고,

대상에 관한 혐오감이 크게 드러나고...

놀랍게도 여기에 작용하는 언어패턴은 명사화입니다.

우리 안을 경직시키고 정신을 굳은 고체로 만들어 버리는 습관이

명사화로 사물을 바라보는 것입니다.

오래전 유대인 이야기 중 평균자극에 관한 이론을 추론할 내용이

있었는데 기억 나는대로 적으면 아래와 같습니다.

아버지가 여행을 가면서 아들 3명에게 각각 10달란트씩

나누어 주고 여행에서 올때까지 이윤을 남기도록 시켰는데

결과에 의해 자신의 가업을 물려줄 것이라 선언합니다.

아버지가 여행에서 돌아와 세 아들을 불러서 그동안 얼마를

벌었는지 묻는 장면이 나오는데...

첫번째 아들은 장사를 열심히 하여서 10달란트에 더하여 돈을

더 불려 놓았습니다.

두번째 아들은 운이 없어서 10달란트의 장사 밑천을 반이나 까먹

었습니다.

세번째 아들은 속으로 생각하기를 괜히 장사를 하다가 10달란트를

까먹느니 그대로 가지고 있는 것이 유리하다고 생각했습니다.

그래서 셋째 아들은 10달란트를 아버지 앞에 내놓습니다.

사람들은 둘째 아들이 질책을 받을 것으로 예상했지만 아버지가 크게

노해서 야단치고 10달란트 마저도 빼았은 자식은 셋째였습니다.

" 저놈에게서 10달란트 마저 빼았고 무일푼이 되게 해라. "

사람들은 본전을 잃어버린 두번째 아들이 집에서 쫒겨날 것을 예상

하지만 아버지는 두 번째 아들을 칭찬하고 세번째 아들의 10달란트

모두를 빼았는다는 이야기 구조인데 유대인들이 세상을 대하는 방식

이 그대로 드러나 있습니다.

사물을 명사화하는 경향이란 무엇일까요...?

셋째 아들의 머리속에 작동하고 있는 평균자극의 늪이 아닐까요...?

생물은 호모 헤테로가 공존해야 하지만 호모 만을 또는 헤테로만을

동종교배하면 생물종은 면역력을 상실하고 죽음을 맞습니다.

형제간에 결혼하여 아이를 낳으면 왜 안되나요...?

윤리적 문제인가요... 생물학적 문제인가요...?

고려귀족은 왜 몰락했나요...

또 신라 귀족은 왜 몰락했나요...

동종교배는 기형아등 생명력의 심각한 약화를 불러오는데 이것은

생물학적 평균자극의 형태입니다.

의식이 보수화 된다는 것 또한 평균자극의 한 형태입니다.

귀족은 귀족간에 사귀고 결혼 또한 귀족끼리 하므로 발생하는 세상을

바라보는 평균자극...

사물의 형태와 경험의 세계에서 동질화 될수록 평균자극은 강화되고

사물을 바라보는 시선 또한 고정되어 버립니다.

요즘을 위기로 인식하는 것은 스마트폰의 비약적 기능향상으로 대중적

다양성이 평균자극의 늪으로 빠져들고 있기 때문입니다.

무엇에서 웃고 무엇에서 화내고 무엇에서 좌절해야 하는가 여부까지

평균자극화 되었습니다... 정말 무서운 현실이지만 아직까지 인식이

안되고 있습니다.

뇌과학을 연구하는 사람들은 뇌의 디폴트 모드라고 부르기도 했는데

정신의 좀비화 현상입니다.

포즈윈이 강조하는 평균자극의 늪을 창조적 공간으로 변화시키는 실천

" 일상을 새롭게 " 입니다.